JA7DPH(�A�}�`���A������)�͏��a40�N8�����ˎs�ɂĊJ�ǂ��܂����B

Aoba-ku Sendai-city 989-3204 JAPAN

Loc:QM08 ITU:45 CQ:25 JCC:0601

FT-8 �X�v���A�X��

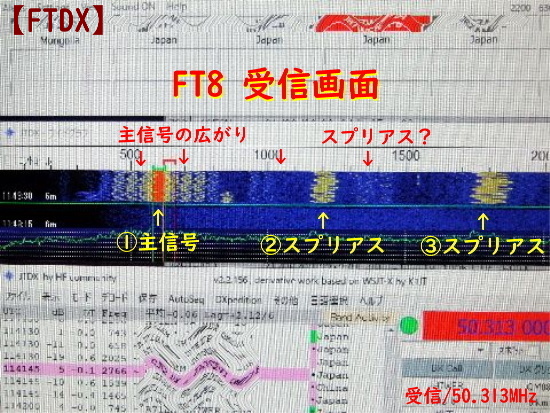

����-1��FT-8���M�g�`�ɃX�v���A�X�H

����-1��FT-8���M�g�`�ɃX�v���A�X�H�i�摜�Ƀ}�E�X��u���Ɖ摜���ؑւ�܂��B�j

�@���� �X�v���A�X�̎��� ����

�@���������A�d�g�X�v���A�X�ƌ����Ă�����̂̑����́A���M�@��ALC���������ߕϒ��C���Ȏ��Ɍ����A������Ђ��ݍ����g�Ȃǂ��w���Č����̂ł����A����FT8�̐M���g�Ɍ����Ă͏����l�q���Ⴂ�܂��B

�@����͓d�g�̍����g�ȂǂƂ͈Ⴄ�ނ��AFT8��PC�\�t�g����˖����@�̉������͂ɐڑ������A�I�[�f�B�I�M�����̂��̂ɉ����ш���̃X�v���A�X���d�Ă��܂��Ƃ������ۂł��A�A�B

�@�܂��`�A������s�v�ȓd�g�M���ƂȂ��ċɕ��o���ꂽ�u�Ԃ���A�d�g�@��̃X�v���A�X(�s�v�t��)�K���̑ΏۂƂȂ肻���ł��ˁA�A�B

�@���������̎��́A�����@�̐��\�]���A�V�X�v���A�X���̐R���s���i�ƂȂ�v���ł͖����A����̉e�����^���Ȃ����̂ł��B�����܂ł��APC����o�͂����I�[�f�B�I�M���̕i���̖��ł��B

�@�������AFT8�̃I�[�f�B�I�M���Ɂː��\Hz�`��KHz�̕s�v�M���������d�A���M�@�̃}�C�N���͂Ɠ����o�H��SSB�M���ɕϒ�����d�g�Ƃ��đ��M������ł�����A�Ȃ�Ƃ��Y�܂������ۂł��ˁB

�@����ɁA�����@�̒������ʓI�ȍ����g�̃X�v���A�X��ł͖h���l���Ȃ��̂ŁA�Ȃ�����育�킢������(�X�v���A�X)�ƂȂ�܂��B (^_^;)

�@����邱�Ƃ́ˎq�A��(�X�v���A�X)�̏�ԂɋC�t�����ɑ��M���Ă��܂����ł��B���ɁA���ǁEDX�_�����Ȃǂ́A�����M������`���M�@�o�́E�ڈ�t�̏o�͂��o�������Ȃ�܂��̂ŏ\���Ȓ��ӂ��K�v�ł��B�o������Ȃ�ߗׂ̋ǂ��玞�X���j�^���ĖႤ���Ƃ��̗v���Ǝv���܂��B

�@FT8�M���Ɏq��(�X�v���A�X)���Ă�����ǂ�������̂́�U�EVHF�тȂǂ̋Ă���o���h�A���ԑтɋɏ����̋ǂ��I���G�A���Ă��鎞�A�X�v���A�X�ł��邱�Ƃ����m�Ɏ��F�ł��܂��B�\�t�g�ɕt�����Ă���E�H�[�^�[�t�H�[���̈З͂ł��ˁA�A�B

�@���� �����@��藣���ā�PC�P�Ƃł̌��� ����

�@FT8�̑�\�I�ȒʐM�\�t�g�AWSJTX��JTDX�ɂ��āA2��̃p�\�R�����g���đ���M�M���ɂ��ăX�v���A�X�̌������݂܂����B���_�͈ȉ��̂Ƃ���ł����B

��PC-1(�f�X�N�g�b�v)���瑗�M��PC-2(�m�[�g)�Ŏ�M�A�܂����̋t�p�^�[���ɂ��Ă��������Ă݂܂����B

�y���،��ʁz

�@��\�I��2��̃\�t�g�Ƃ��ˑ��M���x�������郌�x���ȏ�ɏグ��ƁA�I�[�f�B�I�ш���Ɏq��(�X�v���A�X)���������܂��B

�@����Ƀ��x�����グ��Ɓ˒��j�`���j�E�O�j�̑�Ƒ��ƂȂ��Ĕ������鎖��������܂����B�߂������ȁA���������J���K����Ƃ̏�ԂƂȂ�܂��A�A�B (^_^;)

�AFT8�\�t�g�̏o�͐M����}���C���ɂ���Ə����܂����APC�{�̂̃|�����E�����グ��Ǝ����悤�Ȍ��ۂ��Č����܂��B

�@�����M���̃X�y�N�g���ɈႢ������l�ɂ͊������܂����A������̐M�����Ђ��ݔg�Ƃ��Ď��F�ł��܂��B

(FT8�\�t�g�ɕt������E�H�[�^�[�t�H�[�����L�������番�������悤�Ȃ��̂ŁA����������C�t���Ȃ������ł��傤�ˁA�A�B)

�B�����������SHV�ق�����ȊO��FT8�\�t�g�ɂ��Ă��A���l�̌������Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B���������āAFT8�Ɍ��炸�f�W�^���摜�ʐM�\�t�g�ق��A�I�[�f�B�I�M���ɂ����l�̌��ۂ��������Ă���̂����m��܂���A�A�B

�ȉ��ɉ�͎ʐ^��Y�t���܂��̂ł������������B

�i�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B�j

�X�v���A�X���-1 |

�X�v���A�X���-2 |

�X�v���A�X���-3 |

����-1�̑�˃I�[�f�B�I�o�͂̐ݒ�

�i�摜�Ƀ}�E�X��u���Ɖ摜���ؑւ�܂��B�j

�@���� �e�s�W�M���̃��x���̒������d�v�I ����

�@�܂��́A���ǂ̏𐳊m�ɔc�����鎖����ł��B�����ʃp�\�R�����茳�ɂ���ꍇ�́AWSJTX��JTDX�Ȃ�FT8�\�t�g���C���X�g�[�����āA���ۂɉ^�p�Ɏg�p���Ă���PC�o�͂����j�^���Ă݂鎖�������߂��܂��B

�@���̎��͕��i����g������Ă���\�t�g�̕����������Ȃǂ��X���[�Y�ɍs����Ǝv���܂��B

�@���łɂ��̎��ɋC�t���Ă�������A�M���g�`�̃��j�^�Ȃǂ̑������Ă�����ɂ́A�u�߉ނɐ��@�v�ƂȂ�܂����Q�l�Ƃ��Ē�����K���ł��B

�y�� PART-1 �˃I�[�f�B�I���x���̒����ɂ���I�z

�@�I�[�f�B�I���W���[���Ƃ��T�E���h�J�[�h�Ƃ��A����b�͘e�ɒu���Ƃ��āAVOL(����) �����ɂ��Ď��̓_�ɒ��ӂ���Ɨǂ��Ǝv���܂��B

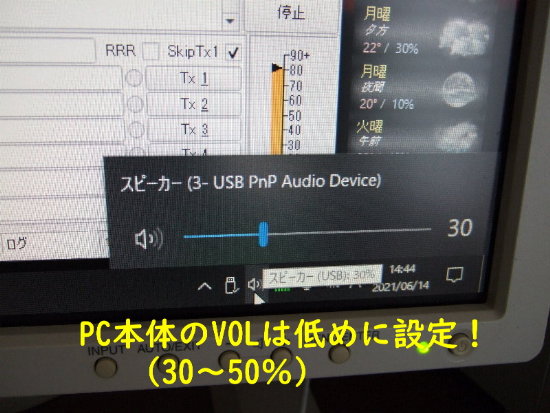

�@�܂����߂�PC�̃T�E���h�ݒ��ʂ��J���ASP�̃}�X�^�[���ʂ���30�`50%���x�ɐݒ肵�܂��B

�@PC�́˃��[�J�@���f�X�N�g�b�vor�m�[�g�̃^�C�v��ʂŁA��̓������ق�����܂����A100%�ł̐ݒ�͔����������ǂ��Ǝv���܂��B

�@����������80%�ʂ�����l�ł��傤���ˁA�A�B���Ȃ݂Ɏ��̏ꍇ�́�30%�ɐݒ肵�܂����B

�A��L�ݒ�̌�(���̏ꍇ��30%)�AFT8�\�t�g�̏o�͐M��������ɔ��������܂��B���̍ۂ̃R�c�́˕ʒuPC�̃E�H�[�^�[�t�H�[����ʂŃ��j�^���Ȃ���A�X�v���A�X���o�Ȃ����Ƃ��m�F���Ȃ���AVOL���x������������܂��B

�@�܂��AFTDX�̏ꍇ�͏o�̓��x����db�\������܂��̂ŁA���̒l���T�������Ƃ��ċL�^���Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��B

�@�o����A�`���[���M����PSK�M���̗������T�������Ƃ��ċL�^���Ă����ƌ�̑��M�@���x����ALC�����Ȃǂɖ𗧂��܂��B

�@���̎����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́AFTDX�ɕ\�������db�l�͐���x���Ŗ������B�����܂ł��A����PC�̃��x��(����)�̎Q�l�l�Ƃ��Ă̋L�^�ł��邱�Ƃ�m���Ă����Ăق����ł��B

�@���x���̒l�́A�����@�`PC���̏������ɂ��ω����܂��̂ŁA���ǂɓK�p�ł���l�ł͖����������m�����肢�܂��B

�@���x���ݒ�̃R�c�Ƃ��āA���T���߁�90%���x�ɗ}���Ĕ��������ݒ肷��Ɨǂ��Ǝv���܂��B

�B�Ō�ɁA���悢�斳���@��PC��ڑ����`���[�j���O�����܂��B�o������Ȃ�A�������̕ʒuPC���g���āA���M�@�ɓ��͂����I�[�f�B�I�M�����E�H�[�^�[�t�H�[����ʂŃ��j�^���Ȃ���A�X�v���A�X�̖��������m�F����Ɨǂ��Ǝv���܂��B���A�������ۂɂ���Ă݂܂������A���������Ėʓ|�������ł��ˁA�A�B�Ƃǂ̂܂�́A�A�}�����Ƃ́u���ݒ�I�v�ŗǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���A�A�B(^_^)v

�y�� PART-2 �ːM�����g���̑I�肪�d�v�ł��I�z

�@���� �e�s�W���g�������߂ɐݒ肷��X�v���A�X���ጸ�H ����

�@�X�v���A�X���-1�`3(�ʐ^)���番��Ƃ���A�I�[�f�B�I���g�����Ⴂ�قNj����X�v���A�X���������܂��B����̓\�t�g�̓��������m��܂���B���Ɏ�M����500Hz�ɐݒ肷��Ɖ����̋����X�v���A�X���������܂��B

�@��M�������߂�2,500Hz�ɐݒ肷��ƃX�v���A�X�̌��A���x���Ƃ��������܂��B

���ڍׂ͉��L�̃X�v���A�X��̓f�[�^���������������B

�@���X�v���A�X���-1�A���-2�@(��M����500Hz�̏ꍇ)

�@���X�v���A�X���-3�@(��M����1,000�`3,000Hz�̏ꍇ)

�@���� ���g���I���̒��ӓ_�I ����

�@�����Œ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A����/�����@��SSB���M/�����ш敝�̎d�l��c�����Ă������Ƃł��B

�@��ʓI�Ȗ����@�̑ш敝�́�200�`2,900Hz���x�Ǝv���܂����A���܂荂�����g���ɐݒ肷��ƁA���M�o�͂��������܂��̂ŗv���ӂł��B

�@���̂��Ƃ́A�Ⴂ���g���ɂ��Ă����l�̎��������܂��B�������A�X�v���A�X�̏o�����l������ƁA�o����ΐ��SHz�т͔������������������܂���B

�y �� �L �z

�@�X�v���A�X���̉ߒ��ŁA�o���邾�����^�p�̏�Ԃɋ߂����Ŏ����ł��Ȃ����̂��Ǝv�����炵�āA���L�̂悤�Ȍ������݂܂����������Ɏ��s���܂����A�A�B(^_^;)

�@����́A���^�p���̑��M�@�����FT8�d�g���˕ʒu�̎�M�@���g���ĐM�������j�^���悤�Ƃ��鎎�݂ł��B

�@�����ĒP���ȃV�X�e���\���ł��B���M�n�͒ʏ�̂܂܂ŁA��M�@��PC��V���ɏ�������ƌ������n�I�ȕ��@�ł��B�Ƃ��낪�A����ȂɊÂ����̂ł͗L��܂���ł����A�A�B�B

��50MHz���M�@/JST-245�Ƀ_�~�[���[�h(50W)��ڑ����A50MHz��M�@/FT-901+FTV-901�̑g�����Ŏ����B

�����M�@�����50MHz/50W�ő��M�ˎ�M�@��ANT�[�q�Ƀ_�~�[���[�h(10W)��ڑ�������ԂŎ�M�B(��MANT���I�[)

���������AMax50W���M�ł͎�M�@��PC�z���ւ̃L�����A�̉�荞�݂��������A���M�o�͂��ɒ[�ɉ����Ȃ��Ƒʖڂł����B(5W�ʂ��ȁH)

�����M�@�̏o�͂���������ԂƁA��M�@�̊��x����������Ԃł̌��́A���@�̉^�p��ԂƑ傫�����Ⴗ�邽�߁A�Q�l�Ƃ͂Ȃ邪�����I�ł͂Ȃ��H

�������ɁA��ANT�𑗐M�@�ɐڑ������^�p(50MHz/150W)�ɋ߂���Ԃő��M�˕ʒu�̎�M�@�ɂĎ�M�����݂܂������A�_�~�[���[�h�����ȏ�ɔz���n����̉�荞�݂������āA�ƂĂ�FT8�X�y�A�i�ő���ł����Ԃł͗L��܂���ł����B

�@���F�A���M�@�Ǝ�M�@������ŗׂ荇������ԂŁA150W���M�̓d�g����M��͂��邱�Ǝ��̂ɖ������L��̂ł��ˁB�������āA���d�Ȕ��z�ɂ��v��͌����Ɏ��s�ɏI���܂����B(^_^;)

�@���� �y�n�n�l ���g���� �X�v���A�X/�����[�g����H ����

�@�F���ɂ́AZOOM�\�t�g�����p���Ė������ԂƂ̃~�B�[�e�B���O���J�Âɂ��Ă������������Ǝv���܂��B

�@ZOOM�Ɍ��炸�X�J�C�v�ق����̃\�t�g�ɂ��A��ʋ��L�̋@�\���t���Ă��܂��̂ŁA���̋@�\�����g���ΊȒP�ɑ����FT8��ʂ����邱�Ƃ��o���܂��B���ǂ�FT8�M���g�`������ǂɂǂ�Ȕg�`�œ͂��Ă���̂����m�F����̂ɂ͂����Ă����̃V�X�e�����Ǝv���܂��B

�@�����ɁA�����̏�pPC�ɉf���o����Ă���FT8��ʂ��A�ʒu�̃m�[�gPC��ZOOM�̋@�\���g���ċ��L�����Ă݂܂������A��ϑN���ɂ��������A���^�C���ɂă��j�^���邱�Ƃ��o���܂����B

����-2�ː���̃m�C�Y�͉����낤���H

�i�摜�Ƀ}�E�X��u���Ɖ摜���ؑւ�A����ɃN���b�N�Ŕg�`���g�債�܂��B�j

�@���� �����������m�C�Y����荞�� ����

�@�l�b�g�Ō��������Ƃ���A���ǂ̕��ɂ����l�̌��ۂ��������Ă���Ƃ̃u���O���q�b�g���܂����B

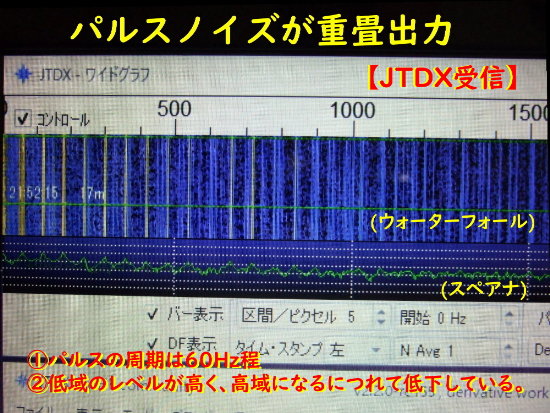

�@���̕��̃u���O�ɂ��ƁA���̌��ۂƑS�������ŁA60Hz�`�����{�̋K�����̂���M�����AFT8�̑��M�M���ɍ�������Ƃ����g���u���ł����B���p50Hz�G���A�ɂ��Z�܂��̕��ł������A���p�d���̎��g���Ƃ̊֘A�����^���Ă���܂����H�H�B

�@���n��ɂ��Z�܂��̕��ł�����A���p60Hz�Ȃ̂ł��̐����͗L�邩���m��܂��A���n���50Hz�Ȃ̂œ�����Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�ł����A���̕��̃u���O�ɋL�ڂ���Ă�����e���傫�ȃq���g�ƂȂ�A���������̍l�ɂȂ�܂����̂�(�Ђ�����)���ӂ��Ă���܂��Bm(_ _)m

�@���������̐����ɂ�����A�@���̏Z�ޓ��k��50Hz�z�d�̃G���A�A�A�������Ă���m�C�Y��60Hz�A�˂Ȃ̂ŏ��p���g���͗v���ɂ͂Ȃ疳�������A�A�B

�@�������A�������Ă��錻�ۂ��猩��Ǝ��̏ꍇ�����̕��Ƃ܂������������ۂŁ�60Hz�h���s�V����`60Hz�̐����{�̔{�X���J��Ԃ��p���X���m�C�Y�ł����B (^_^;)

�y���肳��錴���z

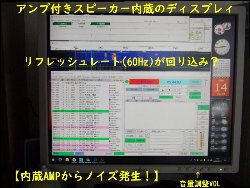

�@PC���疳���@�����S�ɐ藣���I

�@���PC(�f�X�N�g�b�v)�̐蕪�����������{���鎖�Ƃ��܂����B�����Ɏg�p���鑪����FT8�\�t�g���̂��́AFTDX�̃\�t�g�ɑg���܂�Ă���X�y�A�i�ƃE�H�[�^�[�t�H�[�������p���čs���܂����B

�@���̌��ʁA�f�X�N�g�b�vPC�̃f�X�v���C�z�������荞��ł��邱�Ƃ�������܂����B��̓I�ɂ̓f�B�X�v���B�ɑg���܂ꂽ�X�s�[�J�z������̉�荞�݂ł����B

�@�f�B�X�v���B�`PC�{�̂̃I�[�f�B�I�[�q�ɐڑ�����Ă���R�[�h���Ɗ��S�Ƀm�C�Y���������A���ΎO���ł����A�A�B�_(^o^)�^

�@�ʒu�̃f�B�X�v���B�ɂ̓A���v�����̃X�s�[�J���g���܂�Ă��āA��ʉ��̃{�^������ʼn��ʒ��߂��o����Ƃ����ƂĂ��֗��ȍ\���ł��B��̑O�̃f�X�N�g�b�v�p�\�R���́A���̃p�^�[�����W���X�^�C���ł����ˁA�A�B

�@�ŋ߂̃f�X�N�g�b�vPC�́A�f�X�v���C��PC�{�̂��g���܂ꂽ��̌^���f���������̂ŁA�]�v�Ȕz��������(�S�ē�����Ղ̔z��)�A�n�C���]����������Ȃ̂Ńm�C�Y����\�����ȁH�@������O�Ƀm�C�Y�̉�荞�݂������A�Ђ��݂ɂ��g���u���Ȃǂ��������Ȃ��̂����m��܂���B

�A���{�����͂���H

�@�X�s�[�J�̐藣���Ńm�C�Y�͏����܂������A�ł͍��{�����͉��Ȃ̂��𐄑����Ă݂܂����B

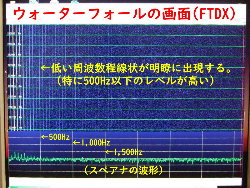

�@�K�{�d�l�ł����APC�̃f�X�v���C�ɂ͉�ʂ̃��t���b�V���@�\������A��ʂ̂�����Ȃǂ̉��P�⍂�掿�ɑΉ����Ă��܂��B��ʓI�Ȑݒ�̓f�t�H���g60Hz�ɂȂ��Ă���悤�ł��B

�@����PC(��ʃT�C�Y 1,280�~1,024)�����[�g��60Hz�ɐݒ肳��Ă��܂����B���̎��g�����m�C�Y�Ƃ��ăX�s�[�J�[�A���v�ɉ�荞�݁A���C������(�}�C�N)��H�ɋt�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ̌��_(����)�Ɏ���܂����B

�@�����܂ł������̈�ł��B�ʖډ����ŁA���[�g���g����ς��Ċm�F���Ă݂Ă��ǂ������̂ł����A�����܂ł͂��܂���ł����B

�B�����͂قړ���I

�@���A�����ۂ̒ʐM�ւ̉e�����ǂ̒��x�̖W�Q�ƂȂ�́H���E�I�[�^�[�t�H�[���Ɍ����Ă��邾���H���X�y�A�i�̐M���͋ɁX���������H

�@����Ȃ���ȂŁA�傢�ɕ��ɂ͂Ȃ�܂������A�����̃m�C�Y��FT8�M���̕ϕ����ɂǂꂾ���e�����L��̂��H�@���m�C�Y���x��(�d��)�Ƃ��A60�`240Hz���x�̑ш���l�����ꍇ�A�@���ǂꂾ���G���[�������߂邱�ƂƂȂ�̂��H�A�A�B

�@�ȂǂȂǁA�^��R�ςō������D�ɗ��������_�������̂ł����A��X��������ƐQ�s���Ɋׂ肻���Ȃ̂ŁA���܂�[�ǂ����Ȃ����Ƃ��܂����B(�O������҂͌��N���I)

�C���łɁA���p50Hz�m�C�Y�ɂ��Ċm�F�I

�@���ʓI�ɂ́AFT8�I�[�f�B�I���͂ւ̒��ړI�ȍ����͗L��܂���ł����B

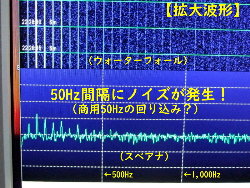

�@���A�����ɁA�w�b�h�t�H���̏o�͒[�q(FT8�I�[�f�B�I����)�̃W���b�N���A��������Ԃɂ����50Hz�m�C�Y���������A�E�I�[�^�[�t�H�[���ɉf���o�������o���܂����B

�@�m�C�Y���E���Ă�����͒肩�ł͂���܂��A�����̃e�[�u���^�b�v�̃^�R���z�������荞��ł��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���A�A�B(^_^;)

�@�܂��A�E�H�[�^�[�t�H�[���Ɍ��ꂽ50Hz�m�C�Y�́A��ɒ�����60Hz(�f�X�v���C���t���b�V�����g��)�Ɠ��l�ɁA100Hz���x�ȉ����Z����(����)�̏�Ԃł����B

�@����������x���͋ɁX�������l�A�ʐM�ɂ͉���̉e���������Ƃ͎v���܂����A�ڂɌ�����Ƃ�͂�C�ɂȂ���̂ł��A�A�B (^_^;)

�i�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B�j

|

|

����-2�̑�ˎ��ɕ������Ȃ��I�[�f�B�I�m�C�Y

�i�摜�Ƀ}�E�X��u���Ɖ摜���ؑւ�܂��B�j

�@���� AMP����SP�͗v���ӁI ����

�@�ǂȂ����̃u���O�ɁAFT8�I�[�f�B�I�m�C�Y�̒ጸ��Ƃ��āA�p�\�R���[�q�ւ̒��q������߂āAUSB�I�[�f�B�I�A�_�v�^���g�p������A�m�C�Y���ጸ�����Ƃ̕�����܂����B�������������Ă݂܂������A�܂��������̂Ƃ���ł����B

�@���R�͕�����܂��A�m�C�Y�����������Ă�����͂��Ђ��������������B�Ɠd�ʔ̓X��1K�~���ōw���ł��܂��B

�A���̏ꍇ�́A�f�B�X�v���B�̃��t���b�V�����[�g���g��60Hz���A�g�ݍ��݂̃I�[�f�B�I�A���v���o�R���ăp�\�R���{�̂ɉ�荞�݁AFT8�M���Ƀm�C�Y��Q��^�������ł����B

�@��́A�f�B�X�v���B�ɓ������ꂽ�A���v�t���X�s�[�J�̎g�p����߁A�O�t���̃X�s�[�J��ڑ����鎖�Ƃ��܂����B�X�s�[�J�̓A���v�����A���ɂ��t�����Ȃ��V���v���\���ł��B�w�b�h�t�H��(�C���\�t�H��)�ł��ǂ��Ǝv���܂��B

�B�����ɁA�A���v�t���O���X�s�[�J��ڑ����Ă݂܂����B

�@PC�̃I�[�f�B�I�[�q�ɒ��q��������ƁA�킸���Ȃ����荞�݃m�C�Y���������܂������A���p��͂��܂�C�ɂ���قǂł͖����Ǝv���܂��B

�@�܂��AUSB�I�[�f�B�I�A�_�v�^�o�R�Ŋm�F�����Ƃ���A�E�H�[�^�[�t�H�[���ɑS���ʂ�Ȃ����x���܂Ō������܂����B

�@�����Ŋ��������Ƃ́A�O�t���X�s�[�J�̏ꍇ�̓A���v�̓�����[�h�������\�������ƁA�d�����������p�R���Z���g��������USB�������肵�܂��B�l�X�Ȍ`��Ɠ������L��܂��̂ŁA���O�ɏ��p���獬������m�C�Y(���k�G���A��50Hz)�̗L����A���v�{�̂���̃m�C�Y�ɂ��ă`�F�b�N���ꂽ�����ǂ��Ǝv���܂��B

�i�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B�j

|

|

Simple is the Best �H

�@ ���݁AU�EVHF��FT8�̑���ؑւɊ��p���Ă��܂��B

�i�摜�Ƀ}�E�X��u���Ɖ摜���ؑւ�A����ɃN���b�N�ŕʎʐ^�Ƀ����N���܂��B�j

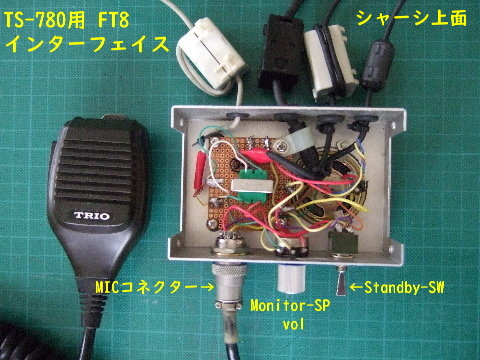

�@���� �f�W�^���ʐM�p�C���^�[�t�F�C�X�̐��� ����

�@�C���^�[�t�F�C�X�ƌ����Ă��債�����̂ł͗L��܂���BPC����̃I�[�f�B�I���o�͂̐�ւ��������{�b�N�X�ɓZ�߂������̂��̂ł��B���Ƃ���SSTV�p�ɍ�������̂�TS-780�p�ɍ�蒼���܂����B

�@FT8�̉^�p�ɂ�MIC�͎g���܂��A���i�̉^�p���ɂ��l�h�b�̔����������Ȃ��Ƃ��悢�悤�ɍH���{���Ă���܂��B�Ⴆ�X�^���o�CSW��ON��������MIC���͂���̓��͂�FT8�̐M���ƍ��M���Ȃ��悤�ɐؑւ��A�t�̏ꍇ�����l�̎d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��B

�@���M���x����PC�o�͂Ƒ��M�@��MIC���͂�VOL�Œ����ł���̂Ŗ��Ȃ��ł����A���j�^�[SP��VOL���L���������֗��ł��B

�@PC�̃��j�^�\SP��VOL���g���Ă��p���͑���܂����A�g������Ɨ������l���āA�W�����N������Ō��������S�~�̃I���`������SP���O���Ď�t���Ă݂܂����B

�@���� SSTV�EFT8�̉^�p���\ ����

�@���Ƃ���SSTV�p��MIC�R�l�N�^�[����̐M�����͗p�Ƃ��č���Ďg���Ă��܂������ATS-780��MIC�p8�s���R�l�N�^�[�ɉ�悤�ɐڑ��ւ������܂����B���������đ��Ђ̖����@�Ƃ͔����Ƀr���̔z�Ⴄ�̂Ŏg�p�o���܂���B

�@�̐�����SSTV�́A�������������D�Ƃ����āA���N8���ɂ̓R���e�X�g���J�Â���Ă���悤�Ȃ̂ŁA���̃C���^�[�t�F�C�X�����p���ĎQ�����Ă݂悤���Ǝv���Ă���B

�@SSTV�Ɖ���MIC���X���[�Y�ɐؑւ��邽�߂ɂ́A����Ȑؑ֊킪�K�v�Ȃ̂ł��B�������Â������@�̔w�ʂɂ́A�O���C���^�[�t�F�C�X�p�̃A�Z���u���[�q�⍡�͂���USB�[�q�Ȃǂ͗L�낤���������̂ŁA�A�i���O����̖����@�ɂ͖����Ă͂Ȃ�Ȃ��K�{�A�C�e���ł��Bv(^_^)v

�i�摜���N���b�N����Ɗg�債�܂��B�j

JST-245H |

FT-901+FTV-901 |

TS-780 |

�y���łɂ���Ȃ��Ƃ�����Ă݂܂��������ʂ͔@���ɁH (^_^;) �z

|

|

|

�g�b�v�y�[�W�� �^�߂� �^����

�g�b�v�y�[�W�� �^�߂� �^����